Schlesien - Slansk 1000-1918

Schlesien war im Laufe seiner Geschichte polnisch, böhmisch, habsburgisch, preußisch.

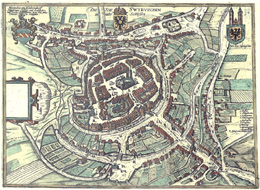

Schlesien hatte in frühgeschichtlicher Zeit erst keltische, dann germanische und schließlich slawische Bewohner. Letztere gerieten seit Beginn des 10. Jh. unter böhmischen Einfluß, was Kaiser Otto I. nicht daran hinderte, die Oder zur Grenze des Bistums Meißen zu erklären. Schließlich dehnte der Polanen-Herzog Mieszko seinen Machtbereich bis nach Schlesien aus, und im Jahr 1000 wurde das Bistum Breslau gegründet, das dem Erzbischof von Gnesen unterstand. Mieszkos Nachfolger behaupteten es schließlich gegen böhmische Ansprüche und stabilisierten ihre Stellung mit Hilfe von Kastellanen, die von Burgen aus das Land verwalteten und verteidigten. 1138 teilte Herzog Boleslaw Krzywousty testamentarisch seinen Herrschaftsbereich in einem für Schlesien folgenschweren Schritt unter seinen vier Söhnen auf. Sein ältester Sohn Wladyslaw

erhielt Schlesien und wurde Stammvater der schlesischen Piastendynastie. 1202 wurde dann auf Dauer das Herzogtum Oppeln abgespalten, ehe beide Herzogtümer in immer kleinere Fürstentümer aufgeteilt wurden. Im 14. Jh. unterstellten sich manche dieser Fürsten den Königen von Böhmen, andere Territorien wurden annektiert. 1335 verzichtete das junge polnische Königreich offiziell auf

Schlesien, ab 1348 gehörte es zur böhmischen Krone und damit zum römisch-deutschen Reich.

Ab 1200 setzte die Besiedlung des z. T. sehr fruchtbaren schlesischen Landes ein. Auf Initiative der Herzöge wurden hunderte von Dörfern und Städten nach deutschem Recht gegründet, in die auch die slawische Bevölkerung einbezogen wurden. Dazu kamen die Gründungen von Klöstern, die mit

deutschen Mönchen und Nonnen besetzt wurden. Die Fürsten heirateten Frauen aus dem Westen, wie etwa Heinrich I. von Breslau die später heilig gesprochene Hedwig von Andechs-Meranien, die Mutter Heinrichs II., der 1241 in der Mongolenschlacht bei Liegnitz fiel. Die Siedlungsbewegung ließ im Oppelner Bereich nach, was die gemischten Sprachverhältnisse Oberschlesiens erklärt, während Niederschlesien mit der Zeit bis auf einige polnische Sprachinseln deutschsprachig wurde. Unter den jungen Städten blühte vor allem der alte Herrschaftssitz Breslau dank seiner Lage an der Hohen Straße von Leipzig nach Krakau.

Im 15. Jh. war Schlesien als Teil der böhmischen Lande in die Hussitenkriege verwickelt und erlebte einen wirtschaftlichen Niedergang. Nach dem Tod des Königs von Böhmen und Ungarn in der Schlacht gegen die Türken bei Mohacs 1526 erbte Erzherzog Ferdinand dessen Kronen und Schlesien wurde habsburgisch. Zu diesem Zeitpunkt breitete sich bereits die Reformation in den Schlesischen Ländern aus, der die Habsburger jedoch erst seit Beginn des 17. Jh. ernsthaft entgegentraten. Der Dreißigjährige Krieg, der Schlesien schwer heimsuchte, brachte

kaiserliche Truppen nach Schlesien, die die Gegenreformation gewaltsam durchzusetzen begannen. Im Westfälischen Frieden wurde den vier verbliebenen piastischen Herrschaften sowie Breslau Religionsfreiheit zugestanden, während den Protestanten in den sog. Erbfürstentümern, die dem Kaiser direkt unterstanden, lediglich drei ‚Friedenskirchen‘ zugestanden wurden. Zu diesen kamen 1707 auf Druck des Schwedenkönigs Karl XII. sechs Gnadenkirchen. Trotz dieser Zugeständnisse ging die Rekatholisierung während dieser Zeit weiter, z. B. in Form der Gründung der Jesuitenuniversität Leopoldina in Breslau. Der gegenreformatorische Druck, der sich nach dem Tod des letzten schlesischen Piasten 1675 nach ungehemmter entfalten konnte, trieb zum Schaden des Landes viele Protestanten ins Ausland, u. a. in das tolerantere Polen.

Die religiösen Einschränkungen führten dazu, daß die protestantische Mehrheit Friedrich II. von Preußen lebhaft begrüßte, als dieser in drei Kriegen ![]() Schlesien den Habsburgern entriß. Der König strebte eine Hebung des Landes durch eine neue Siedlungspolitik an, die Deutsche und Tschechen nach Schlesien brachte. U. a.

Schlesien den Habsburgern entriß. Der König strebte eine Hebung des Landes durch eine neue Siedlungspolitik an, die Deutsche und Tschechen nach Schlesien brachte. U. a.

wurden Eisenverhüttung und Bergbau gefördert, so daß um 1800 das oberschlesische Industrierevier hervortrat, das zum zweitgrößten in Deutschland nach dem Ruhrgebiet heranwuchs.

Nach 1806 erlebte Schlesien wie ganz Preußen Niederlage und Reformen. 1813 war es der Ausgangspunkt der Kriege gegen Napoleon. Die folgenden Jahrzehnte waren schwierig für die schlesische Wirtschaft, denn nur langsam kam die Industrialisierung in Gang. So wanderte ein Teil der schnell wachsenden schlesischen Bevölkerung aus, deren Elend besonders im Weberaufstand von 1846 in das Licht der Öffentlichkeit trat. In der zwei Jahre darauf ausbrechenden Revolution war Breslau als ein Zentrum des preußischen Liberalismus. Damals erwachte auch die polnische Nationalbewegung, die nun um die polnisch bzw. wasserpolnisch sprechende Bevölkerung in Oberschlesien zu werben begann. Der Kulturkampf und die antipolnischen Maßnahmen Berlins verschärften das Klima zwischen den Bevölkerungsgruppen. 1903 trat Wojciech Korfanty als erster oberschlesischer Abgeordneter der polnischen Reichstagsfraktion bei, vier Jahre später waren es bereits fünf.