28.9.1969

Willy Brandt wird Kanzler

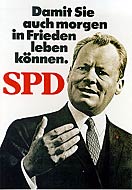

Die Bundestagswahlen am 21. Oktober führen in der Bundesrepublik zu einer Ablösung der CDU. Willy Brandt (SPD) wird Kanzler. Er wird während seiner Regierungszeit sein Konzept der "neuen Ostpolitik" durchsetzen und gegen den Widerstand der Opposition die "Ostverträge" mit der Sowjetunion, Polen, CSSR und der DDR abschließen.

Am 28. September 1969, dem Tag der Bundestagswahl, nimmt Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU) ab 20.00 Uhr die ersten Glückwünsche entgegen. Aus den Wahlkreisen eingehende Anrufe und Berichte der Fernsehsender bestärken den Christdemokraten in der Überzeugung, künftig ohne Beteiligung der SPD regieren zu können. Doch die Wahlnacht endet für den Chef der seit knapp drei Jahren amtierenden Großen Koalition mit einem Schock: Obwohl die SPD prozentual hinter der Union liegt, erreichen SPD und FDP

zusammen einen Vorsprung von zwölf Mandaten. „Der Führungsanspruch bleibt bei der CDU“, so CDU-Fraktionschef Rainer Barzel trotzig. Doch ein Koalitionsangebot an die FDP führte nicht zum Erfolg. Gerade in einer Zeit politischer Unruhe empfanden viele Bürger das daraus resultierende Ergebnis als Zäsur: Erstmals in der Geschichte der 20 Jahre zuvor gegründeten Bundesrepublik war die Union nicht mehr an den Schalthebeln der politischen Macht. Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Willy Brandt nimmt Kontakt mit den

Freidemokraten auf. Er einigt sich mit Walter Scheel, dem Vorsitzenden der FDP, auf die Bildung einer sozialliberalen Koalition. Am 21. Oktober 1969 wird Willy Brandt vom Deutschen Bundestag zum Bundeskanzler gewählt. Schon eine Woche vor den Bundestagswahlen hat Egon Bahr, damals Außenamts-Planungsstableiter, für seinen Minister eine Vorlage mit dem Titel

„Überlegungen zur Außenpolitik einer künftigen Bundesregierung“ geschrieben, in dem er außer einem „Rahmenvertrag“ mit der DDR einen „europäischen Gewaltverzicht“, die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit den osteuropäischen Ländern vorschlägt. Seine Konzeption läßt jedoch keinen Zweifel daran, daß der Schlüssel für ein neues Verhältnis zu den Ostblockstaaten in Moskau liege. In seiner Regierungserklärung fordert Willy Brandt die Bürger im Lande auf, „mehr Demokratie zu wagen“. Mitbestimmung und Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft sollen eine bewegende Kraft in den kommenden Jahren werden. „Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie, wir fangen erst richtig an“, ermutigt Brandt die Bürger. ![]() In der Außenpolitik will der neue Bundeskanzler ein Klima des Vertrauens schaffen und die Bundesrepublik Deutschland nach den Schrecken des Zweiten

In der Außenpolitik will der neue Bundeskanzler ein Klima des Vertrauens schaffen und die Bundesrepublik Deutschland nach den Schrecken des Zweiten

![]() Weltkrieges mit ihren östlichen Nachbarn aussöhnen. Ausgangspunkt aller Überlegungen ist die Einsicht, daß die Teilung Deutschlands auf vorerst unbestimmbare Zeit andauern werde. Zwar bleibt das Selbstbestimmungsrecht für das ganze deutsche Volk langfristiges Ziel, aber der Zusammenhalt der beiden jetzt als selbstständig anerkannten Teile Deutschlands ist das Nahziel.

Weltkrieges mit ihren östlichen Nachbarn aussöhnen. Ausgangspunkt aller Überlegungen ist die Einsicht, daß die Teilung Deutschlands auf vorerst unbestimmbare Zeit andauern werde. Zwar bleibt das Selbstbestimmungsrecht für das ganze deutsche Volk langfristiges Ziel, aber der Zusammenhalt der beiden jetzt als selbstständig anerkannten Teile Deutschlands ist das Nahziel.

Dazu notwendig ist eine Strategie der gegenseitigen Zugeständnisse. Die Aussöhnung und Verständigung - ![]() insbesondere mit der UdSSR, Polen und der Tschechoslowakei - setzt die Anerkennung des seit Ende des Zweiten Weltkrieges bestehenden territorialen und politischen Status quo in

insbesondere mit der UdSSR, Polen und der Tschechoslowakei - setzt die Anerkennung des seit Ende des Zweiten Weltkrieges bestehenden territorialen und politischen Status quo in ![]() Mitteleuropa voraus. Willy Brandt ist zu diesem Schritt bereit. Der Wille zu Veränderungen und Reformen, für den der Name Willy Brandt steht, wird von vielen Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern geteilt.

Mitteleuropa voraus. Willy Brandt ist zu diesem Schritt bereit. Der Wille zu Veränderungen und Reformen, für den der Name Willy Brandt steht, wird von vielen Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern geteilt.